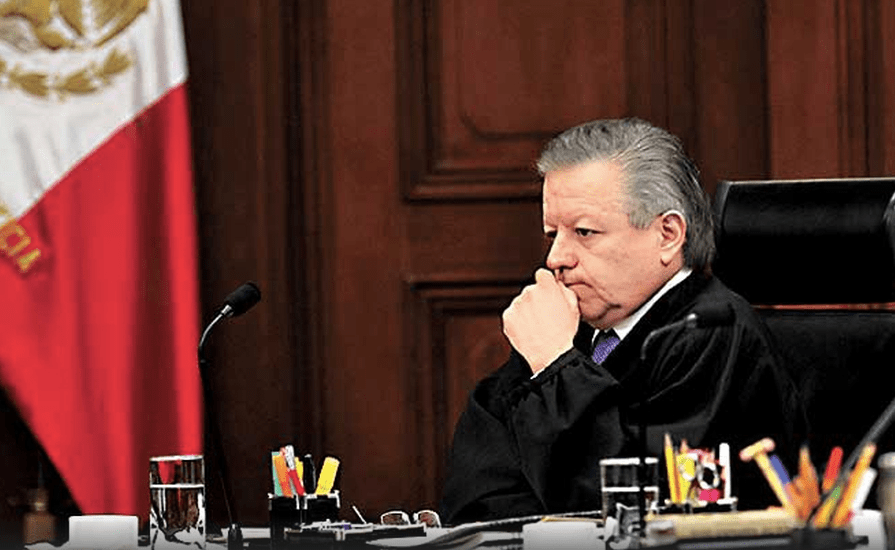

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, catalogó el homicidio del juez Uriel Villegas Ortíz como “un crimen de estado”. Es una clasificación extraña para el empleo que a esa expresión se le ha dado aquí en México. Quiero decir que debiera aclararse porque deja la impresión de que los activos del delito son los personeros del propio estado, independientemente de la jerarquía que ocupen dentro del mismo.

Más allá de esta consideración, lo que salta a la vista es que es de los más severos y ominosos mensajes, me refiero a la muerte del juez y de su esposa, porque cuando inician los homicidios de este corte, obliga a una lectura que tiene en su aspecto central la terrible cualidad que se le asigna a los estados fallidos.

Zaldívar, por lo que he escuchado de él en voces autorizadas, es un jurista de relieve, pero también alguien a quien la soberbia hace presa de él. Con ese talante sería bueno que usara las armas de lo primero y el carácter de lo segundo para levantarse con fuerza y exigir un esclarecimiento de fondo del homicidio del juez que tanto impacto ha causado en el país.

Pero no sólo eso, sino también que como poder cobre independencia del presidencialismo imperante a fin de valorar con criterio propio que nada lo turbe de lo que necesita para brindar seguridad a los juzgadores federales. En otras palabras, que se deposite toda la confianza en la Suprema Corte de Justicia para determinar todo lo concerniente al personal que ahí, en el Poder Judicial pleno, se desempeña, y sobre todo la protección más fuerte que se les pueda brindar para que no se multipliquen homicidios como el que hoy ensombrece a la justicia mexicana.

Zaldívar está obligado por sus propias palabras: “crimen de estado”.