En 1985 la democracia fue la primera víctima

“Sólo una cosa no hay. Es el olvido”

—Jorge Luis Borges

Repensar la historia para entenderla será siempre un buen propósito. Es tarea de recapitulación en la que juegan y se obstruyen a la vez la subjetividad de los actores –cuando hablan– y el historiador, aún cuando su promesa sea ceñirse a la objetividad, meta frecuentemente falsa.

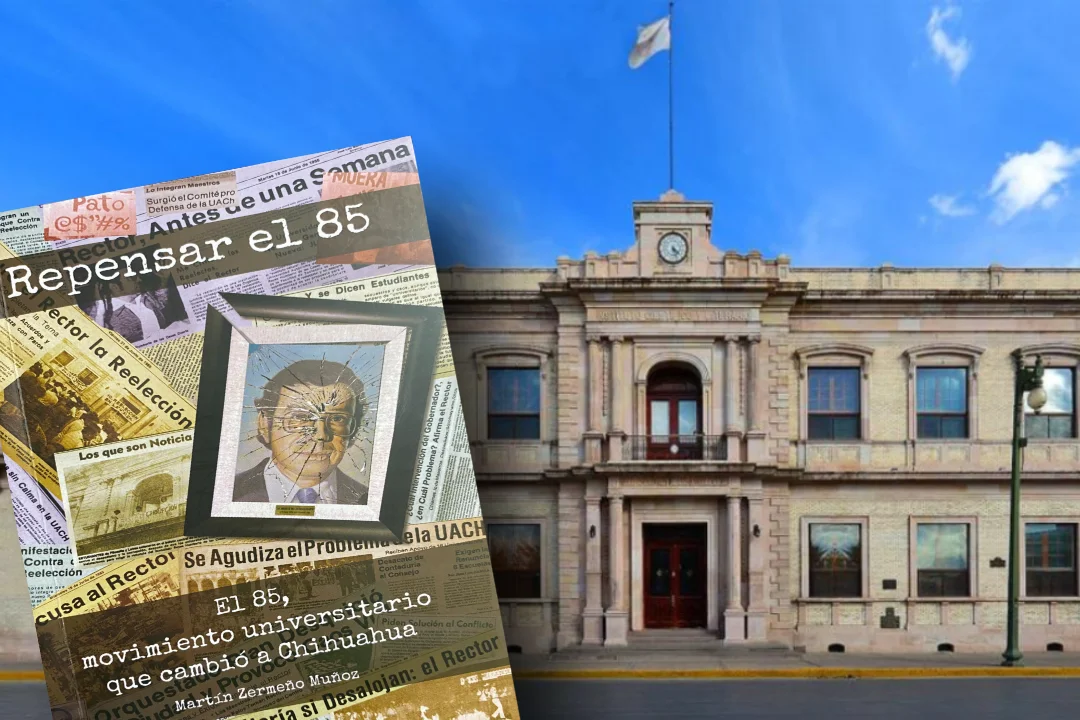

La obra de Martín Zermeño Muñoz, Repensar el 85, contiene voces de sus protagonistas y también de observadores calificados de la realidad contemporánea del estado de Chihuahua. Ese es uno de sus valores centrales, y estar cimentado al borde de perderse para siempre por el paso de los años que se acumulan en dirección a la fatal caducidad, a menos que esfuerzos como este lo coloquen en el estante para hacerse visible.

En estos años hemos sido testigos de un empleo utilitario de la historia del país, al que ahora se le asigna un destino ineluctable envuelto en celofán de transformación y se le convierte en motivo de discordia entre unos que presumen ser los “buenos” y la permanente reencarnación de los “malos”, que nunca faltarán. Descreo de ese uso y abuso de la historia.

Tampoco estoy de acuerdo con mi admirado escritor Roberto Ampuero cuando dice que “el olvido es el hijo consentido de la historia y el alero bajo el cual palpita la convivencia”. Por desgracia tiene razón, más allá de mi discrepancia.

Repensar, asignar fatalidades, olvidar para entender ese devenir. Me gusta que la propuesta de Zermeño sea, precisamente, repensar, porque sugiere dudas antes de sugerir certidumbres sostenidas en alfileres. Encaja en mi afición por el escepticismo en un mundo de “verdades” que no lo son, ni lo serán.

El autor se ocupa de una historia regional, trascendente, más allá de los propios límites del escenario donde se desarrolló un conflicto que para mí se dió, en lo esencial, al interior de la clase política en el poder en la década de los ochenta del siglo pasado, justo hace cuarenta años. Quienes ocupaban el poder entonces jugaban y peleaban frente a un tablero de ajedrez en la misma mesa. Había reglas escritas y otras muchas que no. Aquellas se presuponen imperativas e ineludibles; éstas, producto de la informalidad con que suelen tomar decisiones quienes tienen el dominio y vertebran eso que se llama “hacer política” dentro de un bloque hegemónico que detenta el poder, porque se tiene la concepción de que afuera sólo hay una sociedad indolente, desarticulada, o que sólo despierta muy de vez en cuando.

En la obra se aborda un ciclo largo. Hay un antes imprescindible y un después siempre revisable, inacabado.

Eso ayuda a entender el año universitario de 1985 en Chihuahua. Se afirma, por quien hizo la propuesta de investigación, que ese año fue el de la democracia, centrada en una exigencia antirreeleccionista que, en efecto, fue la demanda central contra la ambición desmedida de perpetuarse en el gobierno universitario de Reyes Humberto De las Casas Duarte.

Pero si vamos más al fondo, ahí nos vamos a encontrar que en 1972 (13 años antes) ese cambio comenzó soportado en tres ejes: la propuesta democrática; ahondar el sentido de una universidad crítica, que contribuyera a cristalizar las propuestas de las ciencias y las humanidades; y construyera las bases materiales para abrir la puerta de la institución académica a obreros, campesinos y grupos étnicos, y en general a los olvidados de siempre.

En 1972 el movimiento estudiantil de la UACH triunfó en toda la línea y pasamos a implementar lo obtenido, en un diálogo y una disputa con el rector Óscar Ornelas y el gobernador Óscar Flores Sánchez.

Se decretó la desaparición de la Junta de Gobierno electiva del rector; se dio paso a la paridad alumnos-maestros en el Consejo Universitario, como pivote para la participación estudiantil que tomase en forma compartida las grandes decisiones, creándose un método con bases democráticas en dicha elección, afectando al gremio de los abogados –siempre politizados, siempre priistas– que integraban el núcleo del ejercicio del poder.

Ese mismo año el estado de Chihuahua cumplió con la reforma legislativa, pero su gobierno ya no nos quitó la vista de encima para sacarnos de la universidad. El conflicto de 1973 a 1974 desarrolló para el movimiento estudiantil, y parcialmente para el magisterial, una circunstancia sumamente adversa debido al clima de represión que empezó a crecer exponencialmente y que a la postre concluyó en una derrota, no tan sólo para la democracia, sino en general para la institución, pues se inició una década oscura y fascistoide para el ámbito universitario, que va desde el rectorado de Óscar Ornelas hasta el de Rodolfo Acosta, pasando por los de José R. Miller, Antonio Horcasitas y el del mencionado De las Casas Duarte.

El año 1985 se eslabona a aquel movimiento porque expresó el hartazgo con que se había conducido la universidad durante esa década, estrechando el horizonte en dos aspectos: ya no fue la autogestión del movimiento estudiantil lo que generó la insurgencia, sino contradicciones políticas al exterior de la universidad, que fueron prerrequisito para que hubiera una contención de los “empanizados” que facilitara el cambio electoral de 1986 en la elección general y local.

En esos momentos no nada más hubo lucha democrática en la universidad. Los trabajadores de Aceros de Chihuahua se levantaron también para reclamar su derecho a estar organizados para la defensa de sus intereses profesionales y económicos, conquistando enorme solidaridad. El reclamo democrático era más amplio, y en la inmediatez, se produjo el quiebre que tuvo el partido hegemónico durante la elección de 1983, primera derrota del PRI en la historia del país, lo que anunciaba su fatal fracaso en el futuro, como hemos tenido oportunidad de atestiguar, así se trate de un proceso demasiado acompasado.

A mediados de la década de los ochenta se utilizó y aprovechó al movimiento estudiantil, que tenía repugnancia por el rectorado de De las Casas, para sacar de la gubernatura a Óscar Ornelas, que no era el hombre de la circunstancia para que el PRI ganara las elecciones de 1986 al costo que fuera. Cierto que los estudiantes, y parcialmente los maestros, escuchando las voces que recoge el trabajo de Zermeño Muñoz, hablaron de una nueva universidad y de ponerle límites al ejercicio temporal del rectorado, que aspiraba a perpetuarse, porque creía haber ganado una hegemonía en la institución.

La realidad es que la historia había empezado antes y el 85 aparecía como un efecto de la dominación que sufrían los estudiantes bajo una especie de pensamiento único que se impuso a partir de 1974 con la creación de los Colegios de Bachilleres y el control casi absoluto de todo lo que pudiera significar el surgimiento de una corriente discrepante o disidente, y se aniquiló precisamente el disenso.

Es el rasgo fascistoide que yo encuentro retratado entre líneas en la historicidad de esta obra.

Otras voces, con pequeños detalles, denotan que la mano de los poderosos priistas estaba dentro, hasta los codos, en la universidad, evidenciado, por ejemplo, en las reuniones en restaurantes caros, como El Salignac, que ya no existe, a donde llevaban a algunos dirigentes estudiantiles con el propósito de comprar sus voluntades; y no se diga, en el colofón de este movimiento, el nombramiento de Rodolfo Torres Medina como rector –todo un favorito de Saúl González Herrera, pontífice en su grupo la Mafia–, y que a decir de la entonces estudiante y hoy embajadora de México en Colombia, Patricia Ruiz Anchondo, “se volteó bien feo”. Y no es que se haya “volteado”, lo que pasa es que así era de origen.

No está de sobra mencionar que el autor hubo de consultar los archivos de la Dirección Federal de Seguridad para darnos cuenta de la profunda operación política que había en Chihuahua con miras a mantener en el poder al PRI a partir de 1986, insisto, al precio que fuera.

Es mi opinión que a partir de 1985 la universidad tuvo un viraje, aunque ni remotamente con la profundidad que aún se requiere, sobre todo en un momento en el que el gran capital y la Iglesia católica han ido construyendo su propio aparato educativo superior que, sin rivalizar con la UACH, la desafía silenciosamente. Claro que esto no es tema del libro, pero me lleva a él de nueva cuenta para abordar el lado político de ese movimiento, que afectó a la élite regional del poder, integrada por quienes ocupan cargos de importancia en el aparato de la administración gubernamental. Yo hubiera querido hacer un balance basándome en las ideas de Peter H. Smith que nos habla de los laberintos del poder en México en materia de reclutamiento, o en Roderic Ai Camp, quien se refiere a la educación y también al reclutamiento de la clase política; pero me resultó una vía inadecuada porque aquí las cosas son más rudimentarias, empezando porque jamás ha habido un grupo o un político de real trascendencia nacional con peso y presencia en el siempre omnipotente centro.

El 85 fue como un remolino que arrasó a De las Casas y se llevó de pasada al gobernador Ornelas, el viejo maestro de Teoría del Estado, quien olvidó la lección de Maquiavelo (si es que realmente lo leyó al detalle). Como se sabe, el secretario florentino fue puntual: “Resulta fácil hacer frente a los desórdenes en sus comienzos; resulta en cambio difícil ponerles remedio cuando se les ha dejado ir adelante”. Al gobernador le crecieron los enanos y lo devoraron impíamente.

Ornelas no tuvo el talante ni la vocación política para encarar la crisis que lo tomó por sorpresa a lo largo de los cinco años que estuvo al frente del Ejecutivo. No pudo con 1983 ni con 1985, y habría sido impensable verlo en el Palacio de Gobierno en 1986. Su carrera se había construido al amparo de un padrinazgo caprichoso, el de José López Portillo, que lo llevó a la gubernatura. Pero no era, ni con mucho, el político de carácter que requería la coyuntura en ese momento. Por eso lo suplió un ferviente miembro de la “familia revolucionaria”, con todo y sus más detestables hábitos, como ganar elecciones aunque no se cuente con los ciudadanos ni los votos suficientes.

Tengo para mí que cuando Ornelas fue senador no aprendió las lecciones de las que estuvo cerca y que le prodigó un Reyes Heroles y un González Guevara al calor de la reforma política de finales de los años setenta. Probablemente no quiso consumar una truculencia completa en 1983, de esas que a Bartlett le encantaban, y eso habla bien de él; pero reincidió en 1985 al fracasar en dar una simple orden al rector De las Casas para que no se reeligiera. Y todavía más, no pudo sacar tersamente de escena a Rodolfo Acosta Muñoz, quien ocupó brevemente la rectoría de la UACH y a contrapelo del movimiento, electo con el único motivo de que renunciara, porque la etapa de este grupo universitario había caducado y él había jugado con esas informales reglas. Por eso el historiador Víctor Orozco hizo un paralelismo con la huida de Somoza en Nicaragua, tras de lo cual, efímeramente, Francisco Urcuyo ocupó la Presidencia. De aquí Orozco tildó a Acosta Muñoz como el “Urcuyo de la UACH”.

La historia de la UACH contiene una cronología de huelgas que tiñen fuertemente su pasado. En 1965, contra un rector plagiario; en el 72 y 74, fue programática, para alentar la recepción de vientos realmente constructores de una universidad, con sus velas abiertas al tiempo y sobre todo al futuro; y en 1985, para ponerle fin a una década oscura.

En la época en la que participé, me percaté de que había un grupo fuerte de orientación liberal dentro de la universidad, heredero de la Reforma y la Revolución, pero sumamente mediocre, y la insurgencia de un grupo juvenil de izquierda, decididamente culto y socialista. Enfrente estaba la amorfa derecha de aquellos tiempos, entre ellos De las Casas y sus seguidores; y los liberales y esta derecha tenían por casa al PRI. Contra eso nos rebelamos durante una década y fuimos derrotados.

Con el tiempo comprendí que cuando el liberal y el socialista se enfrentan hay un daño común. Ambos son responsables, pero no enemigos; saben de sus límites para realizar sus fines y además entienden que lo óptimo nunca se alcanza en la paz forzada de una tiranía rapaz, como la que padeció la universidad durante esa década. El grupo liberal, del cual se suponía líder a Saúl González Herrera, se alió con la derecha, acusando “radicalismo” en los estudiantes insurgentes. Les colgó el mote de “trotskos”, con más ignorancia que ingenio.

Pero todo fue cuestión de tiempo, porque después con Ornelas y Miller, y todos los que siguieron hasta Reyes De las Casas, fueron cayendo uno a uno de su presencia en la universidad, desterrados de sus cátedras y del foro y diálogo con los maestros en sus claustros y academias.

La derecha se había entronizado y los liberales, al parecer, habían alcanzado la “estabilidad emocional de Calígula” y se dedicaron a los negocios y a gozar de un año en el poder. Y nada más. Perdimos todos.

El año 1985, al repensarlo con mi memoria y con el apoyo de la obra de Martín Zermeño, fue de ajuste de cuentas: el fraude político llegó; el PRI se mantuvo por seis años en el poder, y hoy prácticamente no existe.

La universidad, por su parte, no ha entrado en el derrotero que Chihuahua requiere para ocupar un lugar en favor de las grandes ideas que han alentado la construcción de un México de avanzada en el que todos estemos incluidos.

Por eso la democracia fue, y es, la primera víctima.

_____________________________

ZERMEÑO MUÑOZ, Martín. Repensar el 85. El 85, movimiento universitario que cambió a Chihuahua. Grupo Disciplinar Estudios Sociales y Mediáticos. Primera edición, Chihuahua, Chih., 2025.

(Nota: Esta es una contribución a la Semana del Humanismo organizada por la Facultad de Filosofía y Letras de la UACH)