Aún no se sedimenta suficientemente el resultado de la pasada elección federal, cuando ya se han desatado todo tipo de ambiciones por ocupar la Presidencia de la República en 2018. Eso que aparentemente pudiera estar en la lógica de un sistema democrático con competencia abierta, en realidad nos habla de la precariedad del régimen político que tenemos o padecemos. Se han escuchado las voces de Margarita Zavala, Miguel Ángel Mancera y Rodolfo Neri Vela. Además, existen todos los elementos para que Andrés Manuel López Obrador vaya en pos de una tercera oportunidad, sin tocar baranda por su liderazgo vertical. La mazorca se irá desgranando al paso de los próximos meses y no es de dudarse que el disidente Jaime Rodríguez, El Bronco, muy pronto se sienta con el tamaño suficiente para repetir la hazaña de Nuevo León.

Los que han acumulado experiencia por muchos años de ejercicio en el poder se mantienen callados, con la cautela que implica áspera disputa interna sin que trascienda hacia afuera; aprendieron, dicho sea de paso, las lecciones que les dejó 1988. Quiero decir que el PRI en esto no se precipita, sabe que realizar las cosas con un estilo diferente le reditúa todas las posibilidades, no tanto como partido sino como aparato de Estado, con todas sus implicaciones hacia el interior del país y las relaciones internacionales, particularmente con la poderosa potencia norteamericana y la globalidad imperial.

Uno puede inferir los por qué de todos los aspirantes, de los que han develado su pretensión como los que la mantienen oculta. En última instancia, los que tienen posibilidades reales ya se conocen (no veo a Mancera en esa plataforma), tienen una historia pública que permite deducir tanto los proyectos como los anhelos personales y particularmente el talante de sus liderazgos. Pero el común denominador de todos ellos es que en realidad no nos han dicho con sinceridad para qué quieren el poder presidencial y, lo más grave, cómo lo reformarían para que deje de ser uno de los principales escollos para la genuina reforma democrática que el país requiere.

Empiezo por esto último. Nuestra transición a la democracia -fallida para no pocos- está naufragando en una partidocracia envuelta exclusivamente en proyectos de poder por ocupar los órganos neurálgicos de decisión, y en especial el Poder Ejecutivo, en la tendencia de un constitucionalismo mexicano que convirtió al presidente de la república en el eje central del autoritarismo, casi monárquico, si recordamos lo que al respecto nos dijo, con talento, don Daniel Cosío Villegas, nuestro liberal insigne del siglo XX. El presidencialismo ha sido para todos la piedra de toque de los proyectos que enarbolan, a grado tal que se piensa que teniendo esa poderosa palanca en las manos, muchos de nuestros problemas se resolverán o empezarán a resolverse. Si lo vemos desde el prisma del panismo, su brega de eternidad habría empezado a acompasarse luego del ascenso de dos presidentes de la república al hilo; sin embargo, en muchos aspectos resultó ser más de lo mismo, y la cultura de ejercicio del poder político terminó por imponerse en las grandes y las pequeñas cosas. De Fox se puede decir, por ejemplo, que teniendo en sus manos la posibilidad de vertebrar de inmediato un federalismo fiscal, con instrumentos anticorrupción, esperó la rebelión de los gobernadores que le enjaretaron la CONAGO para dar paso a un sistema de virreyes y caciques, sembrados por toda la geografía del país.

En realidad, para el año 2000 estuvo claro el naufragio del panismo. Fue la derrota en el triunfo, Calderón empeoró todo y ese es el principal lastre de las ambiciones de su esposa, de la que no desconozco que tiene su propia historia y su peso personal. Pero eso está muy difícil de que se remonte y va a dar lugar a un sinfín de polémicas y reyertas cargadas de inutilidad. Para nadie es un secreto que el Partido Acción Nacional se encuentra en una severa crisis, en gran medida producto del ejercicio del poder en la república y en los estados donde ha gobernado o tiene presencia destacada.

Ya no puede continuar en un doctrinarismo u ortodoxia gomezmorineana sin aparecer padeciendo una especie de esquizofrenia, una personalidad dividida. A Gómez Morin le llegó desde hace tiempo el momento de ocupar un lugar destacado en el panteón de los pensadores y caudillos culturales de México. La complejidad de la sociedad y el mundo actual lo han rebasado como para pretender continuar con su pensamiento, como si fuera la escritura sagrada de una vida política por la que tiene que pasar la historia del país hacia el futuro. Pero el destinarlos a ese sitio, una especie de recoleta mexicana, no nos debe llevar a olvidar que preconizó en tiempos muy adversos la instauración de una democracia liberal en la que el voto se convertiría en la fuente de toda representación y no el partido como el órgano que, al simular mediar entre los ciudadanos y el poder, suele quedarse con la mejor parte para patrocinar intereses de privilegio o ideologías absolutistas, como las que hemos visto en sus adoradores dogmáticos del mercado y de las peores cosmovisiones en la agenda que tiene que ver con los derechos humanos, particularmente en eutanasia, interrupción legal del embarazo y matrimonio igualitario. En el PAN todavía hay muchos a los que no los ha tocado la Ilustración y en realidad sueñan con políticas teocráticas, como lo hemos visto recientemente en los legisladores ante el Congreso local de Chihuahua.

En el caso de López Obrador, se trata de una historia con dos capítulos previos, y no tengo duda de que, igual que Rodrigo Borja en Ecuador, lo intente una y otra vez hasta alcanzarla. Se sabe lo que quiere, su talante no está en duda, pero creo que desde hace tiempo llegó el momento de realizar algunos cuestionamientos precisos. En primer lugar, su compromiso con el pensamiento democrático, que no es lo mismo que su terquedad casi leninista por hacerse con el poder. Son dos cosas muy distintas. No es de ninguna manera el Salvador Allende mexicano. Cuando López Obrador fue presidente del PRD, lo quiso convertir en un movimiento, no obstante que ese partido había optado por un esquema de inserción institucional en una etapa en la que todavía se veía lejana la corrupción que ahora carcome al partido que alguna vez soñó con ser instrumento de la ciudadanía y producto de aquel 6 de julio de 1988. Y en estos términos, quien dice movimiento también dice líder carismático, y quien dice líder carismático dice líder unipersonal, y quien afirma esto nos habla de un caudillo. México nunca ha sido el país de un solo hombre y ahora menos que nunca. López Obrador es responsable -a la hora de hacer el inventario se puede demostrar- del colapso del PRD, de su fraccionamiento posterior, de la absorción de muchos priístas al liderazgo más influyente; y ahora que se despliega MORENA por la república, lo hace como un movimiento en el que hay una sola voz de peso, por un lado, y disciplina y obediencia, por el otro. Incluso hay que decir que a muchos militantes les molesta que esto se diga; las respuestas son propias de un nuevo fanatismo dogmático, impropio o extraño del pensamiento democrático.

Tengo la íntima convicción de que López Obrador sobrevalora el papel del presidencialismo mexicano, que lo anhela como está y aún más poderoso, y que al resto de las instituciones las ve accionando por la enorme fuerza de gravedad del Poder Ejecutivo y por la inercia que les puede imprimir. No es precisamente el modelo de la república restaurada de Benito Juárez el que está en su mente, sino el esquema de un presidencialismo fuerte que se quiere tomar como palanca para grandes transformaciones, que dicho sea de paso, están indefinidas. Hay tentaciones en el pensamiento de López Obrador que de consumarse nos harían pensar que vamos a un puerto que no es precisamente el que requiere una sociedad democrática plena. Recuerdo ahora, sólo a manera de ejemplo, aquello de la Cartilla Moral. Es menester en esta etapa y con la distancia suficiente hacia el 2018, que los intelectuales del país -pienso por ejemplo en un Lorenzo Meyer- dejen de estar soslayando este fenómeno y nos hablen claro. La responsabilidad de transitar hacia una profunda reforma del Estado y de la economía, contra la corrupción política de manera particular, pasa por la construcción de un gran consenso, expreso y no reservado a una individualidad providencial, que lo trae todo en su cabeza y al que debemos obedecerle. Los pocos espacios de vida democrática que tiene el país han sido la conquista de muchos hombres y mujeres que no nos quitamos unos lazos que nos aprisionaban para claudicar al final en un proyecto en el que no se nos reconoce nuestro papel, nuestros afanes, nuestra entrega.

Cuando pensamos en adherirnos a la transición democrática, nos hicimos sabedores de que en su transcurso las reglas de su juego político no estaban definidas de manera completa. Pero también de que la misma podía tener una desembocadura en alguna forma de democracia, o desbocarse, de nueva cuenta, a un retorno a algún tipo de régimen autoritario, e incluso del estallido de alternativas revolucionarias. Creo que ahora esto está suficientemente claro: terminó la hegemonía del partido único -el PRI de siete vidas- pero en su lugar se instaló una partidocracia, una partidocracia que acabó con buena parte de sus adversarios y su autonomía para hacer política; y quien ha pagado los saldos de ese pactismo no fue precisamente el PRI, sino los que ahora se duelen de su costo o se congratulan en el reparto de canonjías.

Los aspirantes, prematuros o no, al poder presidencial, debieran pensar primero en arreglar sus propias casas, sacar las lecciones del momento, modificar formas de pensamiento, modernizarse, comprometerse con una empresa que requiere mucha creatividad e imaginación, pero sobre todo los espacios de la política en la que todos podamos influir, sin violencias y a partir de reconocernos la calidad de ciudadanos y no de siervos, en un país de abigarrado pluralismo que se niega a que sus más sentidas agendas emanen de abajo y no del vértice de un presidencialismo que tiene que cambiar, que tiene que limitarse, que tiene que dar espacio a un nuevo esquema de representación política en la que no se descarta alguna propuesta de raigambre parlamentaria.

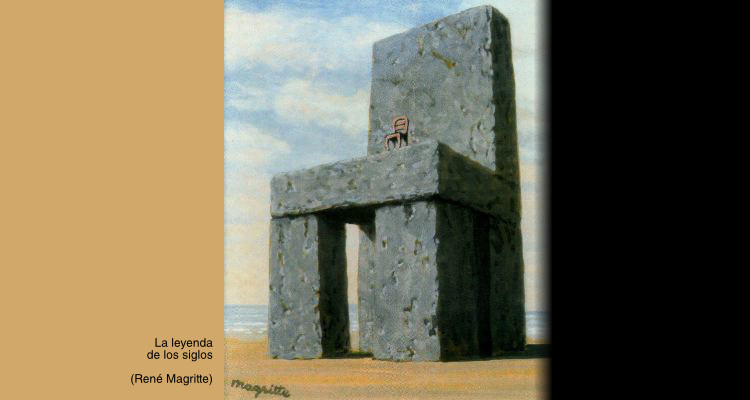

Cuando pienso en el presidencialismo mexicano, recuerdo la pintura de René Magritte, La leyenda de los siglos, con una gigantesca y pétrea silla (para mí simbolizando la presidencial) pero a la que se le adosa, en la cúspide, otra muy pequeña, que puede llegar a ser ocupada por algún pretendiente, evidentemente pequeño para el sitio, como el que la usa actualmente. Es una silla profundamente incómoda para la democracia mexicana, más como la pretenden algunos.

O estaremos condenados como sociedad a la maldición que nos lanzó Renato Leduc: No haremos obra perdurable / No tenemos de la mosca la voluntad tenaz.

POR FIN, UNA POSTURA CLARA SOBRE EL PEJELAGARTO AL QUE EN ALGÚN TIEMPO SE LE OFRECIÓ LA CARGA DE LA DUDA HOY POR FIN CON ESTE ARTICULO9 DE JGCH DEJA CLARO SU POSTURA, EL PEJELAGARTO LOPEZ ES REBASADO Y EN LO FUTURO TAMBIÉN POR MUCHOS PRESIDENCIALISTAS.

Es muy válido hacer críticas de los políticos como AMLO lo que es una pena es que Ud. no haga las mismas críticas a políticos de derecha que dicho sea de paso son los que no permiten que unión ciudadana tenga más fuerza y por el contrario desaliente a muchos ciudadanos, para tirar al tirano su cercanía debe ser con el pueblo ahí es donde está la pluralidad y no allá arriba con la derecha.