Hace unos días presenté, dándole voz a los sin voz, una denuncia penal contra el gobernador de nuestra entidad. En una democracia avanzada, un hecho como este, sin ser ordinario, al menos no cobra las tonalidades que aquí observamos y padecemos. Hay una muy usual: alguien mueve los hilos de un títere y oculto espera los beneficios. Bajo esa divisa el títere también –así se sugiere– algo lleva, al recurrir a la calumnia y la difamación, que al final algo deja, entre otras cosas, la ventaja que da no estampar una firma y dar un rostro visible a quien hace las graves afirmaciones. Es, ni más ni menos, la arcaica idea de que sólo unos cuantos tienen el privilegio de pensar, investigar o estar informados. Al resto, a la inmensa mayoría de los ciudadanos, se les encapsula en una cuna que alguien mece. Se trata de viejas patrañas de los enemigos de la cultura democrática.

Pero hay otra práctica igual o más deleznable: convertir al denunciante en una sabandija, logrero de circunstancia, abyecto, corrupto, buscador de fines ocultos e inconfesables y, en esa línea, a quien se atreve a dar la cara y poner su pecho se le puede decir asesino y delincuente; si está entrado en años, decrépito, asignándole vicios y degradaciones con el fin de vertebrar un desprecio popular generalizado. Desde el poder se alimenta una “literatura” de la descalificación, descrédito y denostación, como la que hemos tenido aquí en México a la sombra del arraigado autoritarismo. Carlos Monsiváis, al que tanto debe la construcción de una nueva cultura en el país, algún día habló de los libelos y de eso que catalogó como una especie de técnica de la difamación con la que los poderosos alimentaban su autoconvencimiento para aplastar los movimientos sociales. En esos libelos aparecen personajes inexistentes, que estuvieron como “testigos” cuando se cometieron las fechorías, una suerte de notarios públicos de la calumnia que dan fe de hechos abominables, que narran para prevenir a las buenas personas de no caer en los hoyancos de la provocación. Ya estirada la pluma, estos escritorzuelos se la dan hasta de maestros para mostrar su enorme asombro por la comisión de vilezas que jamás habrían imaginado, en una conducta de un hombre o una mujer.

Si revisamos la historia, así fueron denostados, por sólo dar un manojo de nombres, Hidalgo, Juárez, Madero, en un pasado remoto; o personajes a los que se clasificó como verdaderos monstruos de nuestro presente: Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, y no se diga Andrés Manuel López Obrador a quien, acorde con esta literatura, se le tildó como “un peligro para México”. Hablo de un fenómeno de larga data, que lo mismo ha afectado a personalidades destacadas como las que menciono y a miles de personas que en pequeñas, medianas y grandes luchas se han parado a la mitad del foro para poner los puntos sobre las íes. Esta narrativa se alimenta de una visión maniquea en la que los virtuosos y los buenos están de un lado y los malos y los perversos del otro. Algo así como la lucha del bien contra el mal, por cierto, desentendiéndose de aquella fábula de Augusto Monterroso, que describe cómo las buenas artes del mal se ponen en acción para hacer quedar bien al bien.

La primera noticia que tuve hace muchos años de estas malas artes literarias, fue con motivo del Movimiento de 1968 y la publicación de El Móndrigo, bítacora del Consejo Nacional de Huelga, aparecida misteriosamente en los estanquillos de la prensa en 1969 y cuya factura editorial provenía de una inexistente casa denominada “Alba Roja”, obviamente para que el engaño fuera mayor. Con dos dedos de frente fue fácil llegar a los sótanos de la Secretaría de Gobernación, encabezada entonces por Luis Echeverría; y a Fernando Gutiérrez Barrios, en el mando de la policía política; y a ambos, bajo la sombra de Gustavo Díaz Ordaz. No está demás subrayar que después se demostró que los tres, además de sus cargos en México, eran agentes de la CIA, en aguda etapa de la Guerra Fría. En El Móndrigo, los limpios líderes del Movimiento del 68 quedan reducidos, en unos casos, a simples agentes del gobierno y de los grupos políticos con grandes ambiciones al interior del mismo. Se dedican al engaño, a llevar a los estudiantes con los ojos tapados al matadero, con innobles propósitos y sin importarles ni los medios ni las consecuencias de ponerlos en acción. Para darle dramatismo, se pronuncia la contundente frase en latín Alea jacta est (la suerte está echada); después vendrá la matanza del 2 de octubre que el gobierno no hizo, sino que es producto de la irresponsabilidad a que se llevó a los jóvenes. Es una “literatura” cargada de amenazas, calumnias y difamaciones.

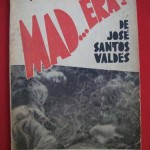

La dialéctica de estos escritos tiene otras muestras destacadas. Al libro Madera, del profesor José Santos Valdés, le sobrevino una edición de engaño llamado ¡Qué poca Mad… era! de José Santos Valdés, para denigrar la guerrilla de Arturo Gámiz García y Pablo Gómez Ramírez, sacrificados el 23 de septiembre, durante el asalto al cuartel de Madera, en 1965. El autor de este libelo fue un tal Prudencio Godines Jr. del que no se sabe nada, menos de su progenitor. En otro momento de la historia reciente, cuando don Daniel Cosío Villegas escribía con su filosa pluma en el periódico Excélsior de Julio Scherer, circuló el pasquín Danny El Travieso, descalificándolo por el financiamiento de fundaciones norteamericanas para la elaboración de la historia moderna de México. Ese periódico a la vez recibió los dardos de dos inexistentes escritorzuelos, José Luis Franco Guerrero y Efrén Aguirre, seguramente dos plumas hospedadas en los sótanos de la Secretaría de Gobernación de aquellos años. Un día después de nuestra derrota en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en 1974, me llegó por correo un folleto muy bien impreso y empastado que daba cuenta de la lucha en la que había participado al lado de muchos otros, en la perspectiva de la difamación y la calumnia.

Pues bien, esa literatura no se ha ido, y ahora que regresa el PRI al poder, ha vuelto por sus fueros. Aquí en Chihuahua hay evidencias de ello, aunque ahora bajo el empleo de las nuevas tecnologías, en este caso instaladas por allá en el C-4 de Chihuahua. Desde ahí actúan los que se adiestraron antes en la lectura de El Móndrigo, Danny El Travieso y demás. Los destinatarios aparentes son los disidentes, los pocos periodistas incómodos, de los cuales se puede decir lo que se quiera porque no hay límites en la escritura de la denostación basada en la ficción. Conocedor de estas malas artes de la política fue –es, de hecho– el actual secretario general de gobierno del estado, Raymundo Romero. Por eso no extraña que los mismos mecanismos y las mismas tretas se estén poniendo en escena para los que disentimos del gobierno actual de Chihuahua y además agitamos a las instituciones de la república para que se tomen medidas correctoras, pues no se puede vivir en un estado de corrupción como el de Chihuahua, es ya insoportable. Por eso, quienes levantamos la voz, en automático quedamos en el territorio de la maldad y la perversión; somos el tumor canceroso que se debe extirpar. Esto lo estoy viendo y padeciendo hoy, aquí, ahora. Es una política de riesgo, de alto riesgo, en momentos tan propicios a la provocación, al río revuelto, a la vendetta. Se dan cuenta de eso, pero no les importa.

Me preocupa, finalmente, que a la presentación de la denuncia contra Duarte abunden las felicitaciones por la valentía, generosas pero que no se hacen cargo de los argumentos de fondo; las bendiciones y el llamamiento para que me encomiende a Dios, que me ponga un chaleco antibalas, tenga una salida al exilio, me arme o pida la protección ante la ausencia de mi propio cuerpo protector. Todo eso me preocupa, pero lo que más preocupa es que tengamos ese horrible parecido con la mula de noria que da vueltas y vueltas sobre el mismo sitio sin cambiar nada. Tenemos que cambiar las cosas. Porque yo no puedo, bajo ninguna circunstancia, aceptar lo que se insinúa en la denostación de la que he sido objeto, por más respuesta de este gobierno. Y no puedo porque tengo memoria y aún el vigor para estar de pie. Cuando fui joven me decían que la poca edad me llevaba a juicios que la madurez iba a corregir (incluso Luis Fuentes Molinar me llegó a decir que al filo de los treinta años me convertiría en militante del PRI). Cuando fui maduro se me veía como el ambicioso, calculador que todo lo quería. Y seguí adelante. Ahora, que estoy a punto de cumplir setenta años, se me acusa de decrepitud. ¿Qué puede pensar un viejo con resentimientos de un brillante gobierno como el de Duarte? Sólo necedades.

Pero no es cierto y me atengo al funcionamiento de las instituciones, que si actúan van a esclarecer la abyección en que vivimos, y si se quedan inmóviles estarán corroborando con su silencio que todo lo que se ha dicho es verdad, y desgraciadamente una verdad pequeña de una realidad mayor y más grave.

Todo esto lo recordé al filo de concluir la lectura de una estupenda novela que me hizo creer más en las dificultades para cambiar la realidad en que vivimos, El último tango de Salvador Allende, de Roberto Ampuero, que por cierto me regaló uno de los dos o tres amigos que me quedan en el PRI.

MIS RESPETOS Y GRAN GRAN ADMIRACION PARA USTED DON Jaime Garcia Chavez………. AQUI EL UNICO DEMENTE, LADRON, TRAIDOR Y MENTIROSO ES CESAR «EL PIÑAS» DUARTE JAQUEZ Y SUS FUNCIONARIOS COMPLICES EN ESTE ATRACO A LA NACION!!! ….. CESAR DUARTE JAQUEZ = TRAIDOR A LA PATRIA !!!! TRAIDOR AL PUEBLO DE CHIHUAHUA !!! ….. TEN UN POCO DE VERGUENZA Y RENUNCIA CESAR «NERON» DUARTE, Y VETE DE MEXICO, ***PERO REGRESA TODO LO ROBADO ANTES DE IRTE***!!!! …. VENDE TUS RANCHOS, NOGALERAS, HOTELES, BANCO, CABALLOS PURA SANGRE, CASOTAS, CADENA DE FARMACIAS, ETC….ETC…. ETC……… NO SEAS COMO MOREIRA, EX PRESIDENTE NACIONAL DEL PRI, EL QUE QUEBRO A COAHUILA Y VIVE MUY AGUSTO BECADO POR EL SNTE EN SU MEGA DEPARTAMENTE EN MADRID, ESPAÑA….. NO + PRI CARAJOS !!!! ….. PRI = VERGUENZA NACIONAL !!!!

Haces mal en generalizar actos propios de unos cuantos y que van en detrimento de toda una militancia PRIISTA, que creo jamás aprobara este latrocinio, es mucha la gente que se sentiría agraviada por estos hechos, la mayoría del PRI

Felicidades Jaime, seguiremos sin bajar banderas jamas !!!!

porque no incluyó en su denuncia al jefe máximo de la revolución mexicana y actualmente representado por el Presidente de México Enrique Peña Nieto, creo que no permitirá que estos actos descansen sobre la militancia y/o miembros activos del PRI, quienes al final de cuentas sustentan y soportan estas corrupciones. No creo que la base del PRI soporte un agravio de tal magnitud

todos los viejos luchadores sociales «decrépitos» debemos unirnos a la lucha del Lic. García Chavez,

Fuera Duarte del peder, están para gobernar a un Estado del la República Mexicana, no para que creara delincuentes con poder.

Malditos, que el Estado lo reclama….. Fuera. y todo el peso de la ley contra el y hasta la silla eléctrica.

Pienso en Séneca el joven, y en ese hermoso texto «De la brevedad de la vida» ¿Se puede ser coherente con las ideas de la vida sin haber empeñado en ellas la edad y el ser?

Lucio Anneo terminó en el suicidio porque no podía seguir cercano al regimen de Nerón y entendía que su vida sólo podía mantener la dignidad por esta vía ¿Qué sentido tiene seguir viviendo si es un vegetal? tendremos que romper el creco de la indignidad para poder seguir viviendo y esto significa enfrentar a un gobierno que nos despersonaliza, que nos quita el derecho a la dignidad y tu nos das luz de como hacerlo. un abrazo y hago lo que puedo por romper el cerco.

Me apena que a mis 77 años y después de haber vivido 56 de ellos en este bello estado no tuviera conocimiento de su existencia, Lic. García Chávez. Recién al darme cuenta de su demanda contra el gobernador Duarte y al leer este artículo me percato de su valor y su valía, que no son la misma cosa. Gracias por tener lo que se necesita para externar públicamente su opinión, y no con epítetos denostables, como lo hacen muchos, sino con una demanda que tiene «los pelos en la mano». Personas «decrépitas» como usted necesita nuestro estado y nuestro país, para que podamos recuperar, al menos, el orgullo de luchar con lo que podamos contra los malos gobernantes.

no tengo las palabras de camelia pero pienso igual que ella. Dios lo bendiga