Sólo aquel que tiene que vivir en su alma estremecida una época que, con la guerra, la violencia y las ideologías tiránicas, amenaza la vida del individuo y, en esta vida, su más preciada esencia, la libertad individual, sabe cuánto coraje, cuánta honradez y decisión se requiere para permanecer fiel a su yo más íntimo en estos tiempos de locura gregaria, y sabe que nada en el mundo es más difícil y problemático que conservar impoluta la independencia intelectual y moral en medio de una catástrofe de masas.

—Stefan Zweig

Qué maravilloso hubiera resultado que la “profecía” de Víctor Hugo se hubiera convertido en realidad. Le tocó al poeta hablar en el funeral de Balzac en agosto de 1856 y dijo: “De ahora en adelante, las miradas no se dirigirán a las cabezas de los que gobiernan, sino a las que piensan”. El pronóstico no se ha cumplido, al menos con la contundencia con que se pronunció.

Los hechos, obstinados como son, terminan por imponer su sello, y cada que muere un hombre con poder de estado, del tamaño que sea, las miradas se dirigen a él o ella, aunque su historia sea pequeña o insulsa. Esto es aún más pronunciado cuando esa cabeza pensante es, al mismo tiempo, un crítico del poder sustentado en lo mejor de la historia de las ideas y el cuestionamiento a la sacralización de las “revoluciones” que sólo han servido para levantar dictaduras, edificar estatuarias al pensamiento dogmático y tener por héroes a los que, instalados en la cima del poder, se afanan en contumacia en poner cadenas a la libertad y derruir lo mejor de las instituciones del estado moderno, por más cuestionable y limitado que se le perciba desde una genuina concepción democrática.

Esas cabezas suelen ser gigantes, aparte de reconocibles por su dignidad y profunda independencia para comprometerse con el valor de la verdad, además, cuando al exponer lo que piensan lo hacen con generosidad en eso que Aristóteles en su Retórica llamó “claridad” (saphé) para que todos comprendan de manera sencilla.

Recuerdo vivamente todo esto ahora que recibimos la malhadada noticia de la muerte del chileno Jorge Edwards, diplomático y escritor notable e imprescindible, a mi juicio, para estos tiempos. No agrandaré este texto aludiendo a los títulos de sus muchas obras o sus valiosas memorias, algunas escritas en medio del luto y el horror que dejó la sanguinaria dictadura de Augusto Pinochet, tras el Golpe de Estado de septiembre de 1973, y el asesinato del presidente demócrata y honrado Salvador Allende.

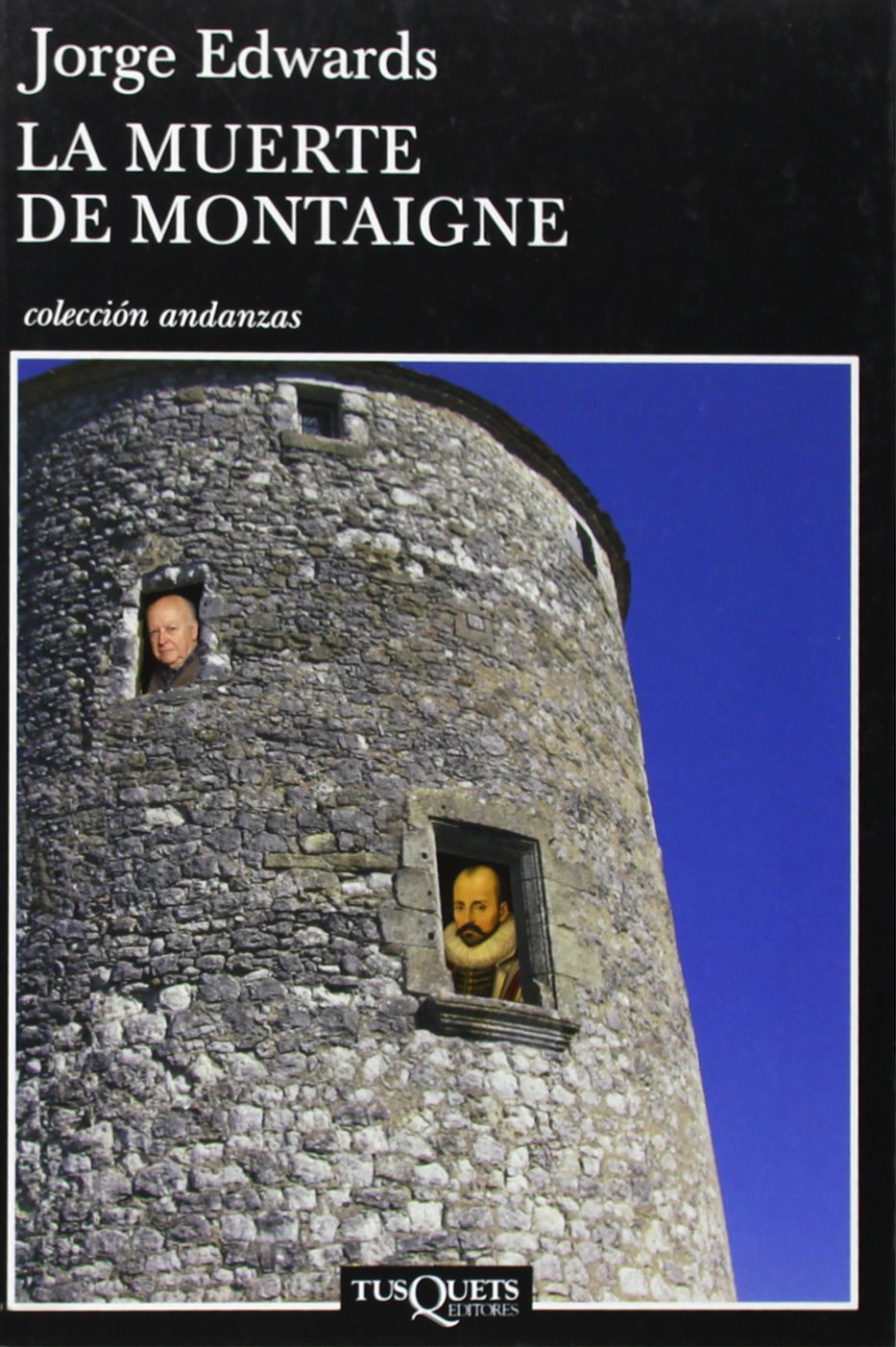

Lo que quiero comentar de manera breve es una de sus novelas, aunque me resisto a encajonarla nada más en ese género consagrado, La muerte de Montaigne, que se publicó bajo el respetado sello de Editorial Tusquets simultáneamente en México y España en 2011. Por la hondura, complejidad, historia y contemporaneidad de la narración, es para mí muy difícil reseñarla. Sólo puedo decir ahora que cuando la leí acababa de ocupar un cargo como diputado de una izquierda democrática, casi en extinción ahora, y me ayudó enormemente a modular mi discurso, precisarlo, creo hacerlo más efectivo y sin dejar nunca de decir lo que había qué decir y actuar en consecuencia, con honradez y hasta con urbanidad política. Mentar madres e insultar nunca es sinónimo de valentía y, mucho menos, de inteligencia y talento.

La investigación, la narración toda de esta obra, es magistral. Nos traslada a los tiempos de las guerras de religión que devastaron a Francia durante el siglo XVI. Las ramas confesionales que reconocían un mismo tronco y una misma raíz se confrontaban a sangre y fuego con las banderas del cristianismo, y el momento lo emblematiza una sola muestra de la atroz historia de ese tiempo: la Noche de San Bartolomé, en el que el crimen como sistema nos habla de la confrontación de los católicos contra los protestantes; los primeros formados en fila en la larga tradición papista y monárquica, y los segundos como seguidores de Calvino, “los hugonotes” así conocidos. Dios, ortodoxias y dogmas eran el pretexto; el poder, el fundamento que en este caso todo lo explica, en una Europa que ya había leído y subrayado cuidadosamente a Maquiavelo. Montaigne, hizo del escepticismo su más importante arma para la crítica, en el grado que Diderot sostuvo tiempo después: “El escepticismo no es para todos, porque exige el cuestionamiento profundo, el desinterés y el cálculo que sopesa la razón misma”.

En el corazón de la obra edwardiana advertí entonces, y confirmo ahora, los enormes peligros que corre una sociedad y un estado cuando se adentra en un proceso de pertinaz polarización. En ese ambiente, cualquiera inicia una guerra civil, cualquiera instala la horca y la guillotina en la plaza pública. El fanatismo engendra ceguera, pero a la vez hace pensar a los omúnculos políticos que tienen y están dotados de la mejor de las visiones, a las que se les adosa como supuesto que lo que se hace lo dicta la historia, encarnada en su continuador que se cree y asume heredero único y universal e indiscutible albacea de sus supuestos designios.

En un tiempo así, pero hace siglos, vivió Michel Eyquem de Montaigne, y reflexionó sobre su época, leyó a los clásicos grecolatinos, vivió con intensidad conflictos cercanos y distantes, y fue contemporáneo de su circunstancia, de viraje en más de un sentido. Supo decir “me abstengo” y también escribir bajo la bandera de la “buena fe”, tan demeritada ahora. Vivió en su torre-biblioteca, entiéndase literalmente; escribió sus Ensayos, que son un legado fundamental ya en su propio momento, y no se diga ahora, recreados y recreables a partir de la obra de Edwards.

La muerte de Montaigne, tengo para mí, es mucho más que una novela, como fácilmente podrá advertir quien lea la obra que ahora recuerdo, con motivo de la lamentable muerte de Jorge Edwards, por más que sobre su cabeza no se posen las miradas, porque estas las ocupan las reinas recién fallecidas (Isabel II, por ejemplo); los presidentes, los ministros de caducos parlamentos que fenecen sin reconocer lo que dijo el autor de los Ensayos: “No importa cuán alto sea tu trono, siempre estarás sentado sobre tu culo”.

Ahora que el presidente López Obrador se asume a sí mismo como una deidad única y verdadera, como el hijo del hombre que establece decálogos, bautiza con su boca de fuego como traidores y mafiosos a los que le plantan cara y le discrepan, es pertinente recomendar que lea a Edwards, y si les alcanza, a sus seguidores, dejen de ver cabezas huecas y pongan sus ojos en los pensadores de talla, porque cavilo que en toda esta generación de escritores algunos han sobresalido, opacando, injustamente, a quien contribuyó a desmitificar la política y las dictaduras, en particular las latinoamericanas.

Hoy más que nunca es cierto que pensar libremente es defender la libertad en todas partes, y quienes se dispongan a esta batalla podrán encontrar muchos textos a la mano para fortalecer sus convicciones y responsabilidades y muy cerca a un gigante como Jorge Edwards, en particular con su obra La muerte de Montaigne, que invito a leer y compartir.