Jaime Pérez Mendoza, el silenciero

A su familia, a su esposa y sus hijos

La consternación por la muerte de Jaime Pérez Mendoza tuvo un matiz: nos hizo reflexionar sobre el papel de los periodistas en nuestra sociedad y, problema no menor, el vacío que deja como director fundador de El Silenciero, que podemos estimar como el periodismo que él hubiera querido realizar por siempre. Lo recuerdo cuando muy joven llegó a la ciudad de Chihuahua para continuar sus estudios, primero en la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma de Chihuahua y posteriormente en su Escuela de Filosofía. En la primera tuve el privilegio de ser su profesor de historia de la filosofía. Ahí, en realidad algo aprendimos juntos. Eran los tiempos del post 68, de desaliento pero a la vez de gran fortaleza en el esfuerzo de reflexionar lo que faltaba para comprender un mundo que no nos satisfacía. Sin que fuera una moda, porque no puede serlo, vivíamos el influjo creador de las obras tempranas de Carlos Marx que se veían formando parte de un humanismo adverso a la enajenación humana. En ese ambiente realizamos intercambios, en el salón y en la calle, que nos demostraban, casi con calidad de evidencia, que era cierto que los filósofos habían interpretado de muy diversas maneras al mundo pero que la tarea inexcusable era transformarlo.

De los libros que nos impresionaron a ambos, y creo que a la postre más a él pues me lo recordaba en cuanta oportunidad había, fue el del alemán Fritz Pappenheim, La enajenación del hombre moderno. De este texto nos alimentamos para penetrar en el ánimo que primaba en la época, la irrupción de la tecnología, el ámbito y el espacio de la política, las estructuras sociales –comunidad y sociedad en sus diferencias y convergencias– y la mirada hacia el pasado y el futuro para superar la postrada condición humana que deriva de la alienación. Recuerdo que Jaime no se conformaba con la simple lectura y el cumplimiento de la tarea propia de la escuela. Un día me sorprendió porque llevó de la calle a esa academia frecuentemente cerrada, el cuestionamiento de si el amor o el odio –este último entre las clases sociales– eran sentimientos encorsetados a una neutralidad casi idílica, indiferentes, según mediara en un caso una profunda identificación o una irreductible contradicción, y a la vista de los otros, porque ambos sentimientos no están en una campana de laboratorio. Esta preocupación, bueno es recordarlo, le brotó a Jaime luego de escuchar un vibrante discurso en la Plaza de Armas del entonces comunista Antonio Becerra Gaytán. Lamentablemente el estupendo trabajo que por escrito presentó Jaime se extravió como suele suceder con tantas tareas escolares que no supimos conservar. Pero ese hecho fortalece mi convicción de su permanente preocupación por conciliar la vida pública real, su comunicación con las ideas de fondo que expresaron un aliento de insurgencia en Chihuahua que a la postre fue sofocado en aras de una visión tradicionalista y apacible que ha sembrado la ruindad.

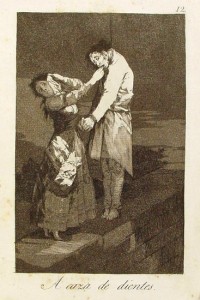

El libro de Pappenheim, casi en su primera página, inicia con una reflexión sobre uno de los Caprichos de Goya, ese pintor notable que demostró de manera temprana que la modernidad podía llegar a España y para su mejor futuro. Es el Capricho denominado “A caza de dientes”. Como prácticamente todos sus aguafuertes, este causa escalofríos, porque en él aparece una supersticiosa mujer haciéndose de los dientes de un ahorcado a los que se conceden poderes mágicos. Roba esas piezas, las anhela en propiedad pero no quiere ver al ahorcado y para ello tapa su vista con un trozo de tela. Hoy que ha muerto Jaime me pregunto si es posible un periodismo que quiere poseer la realidad –desde luego no porque tenga poderes mágicos– pero que se niega a verla, a padecer y sufrir con ella, todos los días y a todas horas. Con esa plástica no puede uno menos que cuestionarse dónde se inicia la alienación del periodista, que a querer y no, si se dispone a navegar en aguas turbulentas, se tiene que armar de un valor superlativo para derribar obstáculos porque su misión es ver al cadáver colgado de la soga y transmitir el hecho a los demás. Ejercer el periodismo no es tan sólo una tarea profesional por la que se paga y se cobra con una coraza de indiferencia para que la realidad no le cause llagas. Comparativamente los jueces pueden no ser indiferentes, pero les toca juzgar; al periodista no le toca juzgar, los hechos le tocan el corazón y ha de darlos a conocer con apego a como suceden y correr las consecuencias. Soslayo de pronto de lo que ahora es una falacia y en aquellos años tempranos de nuestro periodista desaparecido se tenía por verdad absoluta: la información es poder. Hoy, con la revolución tecnológica sabemos que esa información ya no es patrimonio de unos cuantos privilegiados, que la podemos tener casi todos y en todas partes, que la red posibilita trabajar colectivamente y en tiempo real y que, por tanto, el futuro está en los que tienen la capacidad de procesarla para innovar, para desentrañar las condiciones opresivas que prevalecen en la sociedad y, por qué no, para hacer de esas nuevas tecnologías un punto de partida para cerrarle el paso a las hondas raíces de la enajenación, como concluyo para mí fue el deseo del periodista, cuyas cenizas hoy descansan en su natal y querido Cuauhtémoc.

En esos años de cambio, Jaime jugó un papel, en empresa colectiva, para acabar monopolios que se habían instalado y parecían inconmovibles, años en los que finalmente se demostró que un país en el que el coronel sí tenía quien le escribiera y recibía pago con recursos fiscales y papel, era tornable por otro con una prensa diversa, más libre y pujante porque entendía que la pluralidad de la sociedad ya estaba presente

Llegamos a discrepar, por supuesto, y a Jaime le tocaron, como a muchos más, años de cambio, años duros para los que se necesitaba talento y coraje. Para fortalecer el primero tomó el camino de las humanidades y las letras que nunca abandonó y que en esencia, y todavía en medio del pensamiento analógico, lo llevó a ser el desterrado que sugiere adoptar como emblema El Silenciero del argentino Antonio Di Benedetto. Algo así como el peregrino en su patria, del que habló Paz, o el que se exilia sin irse nunca de su tierra, consciente de que ésta lo necesita. En esos años de cambio, Jaime jugó un papel, en empresa colectiva, para acabar monopolios que se habían instalado y parecían inconmovibles, años en los que finalmente se demostró que un país en el que el coronel sí tenía quien le escribiera y recibía pago con recursos fiscales y papel, era tornable por otro con una prensa diversa, más libre y pujante porque entendía que la pluralidad de la sociedad ya estaba presente y el monolitismo del poder exhibía fracturas irremediables que se fueron develando de muy diversas maneras, particularmente en columnas como aquella en la que Jaime nos habló, por ejemplo, de las miserias del partido de Estado, pero también de las que caracterizan a una iglesia católica a la que nunca renunció, pero que podía tener el rostro de un Adalberto Almeida y Merino que le dijo a todos que un domingo 6 de julio de 1986 el pueblo de Chihuahua había caído en manos de salteadores y por eso el templo ya no era el lugar de entrada para presentar ofrendas a Dios, a contrapelo de esa otra de Girolamo Prigione, atento a la razón de Estado, de lo que dijera Miguel De la Madrid y Bartlett Díaz. Jaime no dudó, desde lo más profundo de sus convicciones, trazar la distancia que separa a un Pablo de Tarso de un Prigione, sin renunciar a introducir en sus reflexiones a dos grandes italianos, Passolini y el maestro Federico Ferro Gay que tantas semillas de humanismo sembró a los cuatro vientos en nuestra tierra.

Quizá hoy, que ya no está Jaime con nosotros, tengamos que dolernos de su ausencia porque cada vez resulta más frecuente que en las mesas de redacción haya personas que no tan sólo no se nutren de las más ricas tradiciones del humanismo, sino que lo desprecian para dar paso a la dictadura del boletín casi telegráfico, por más que el telégrafo haya muerto. Al respecto creo banal hablar de la neutralidad y la objetividad del periodismo, pero sí creo válida la antinomia que planteó Vargas Llosa –sé que algunos lo tomarán a mal por invocar conservadores– que el periodismo no es una vocación sino una frustración, más en el sensible caso que me ocupa cuando sé de cierto que en la mente de Jaime trabajaba la terrible imagen del aguafuerte de Goya. En el periodismo hay empresa, en el más puro sentido capitalista del término, por tanto subordinación al negocio munificente de quienes se dedican a la persuasión enajenante de todos los días. Estoy convencido que Jaime quiso otra cosa, convencido de que una sociedad no alcanza un alto nivel de democracia sin los medios, pero mucho menos sin información. En otras palabras, llevar al periodismo el problema de la filosofía que se encuentra en la academia y se refuerza en la calle. Creo que esa lección siempre fue parte de su aventura de pensamiento.

Cuando Jaime enfermó, me dio el privilegio de conversar con él a través de la red de internet. Fueron pláticas matinales, serenas, sin dramatizar de su parte absolutamente nada, seguramente porque para él filosofía asimilada que no sirviera para encarar momentos difíciles, era filosofía inútil. No es el tiempo de que esos intercambios se publiquen, ojalá y no corran la suerte de aquel brillante texto preparatoriano y se pierdan. Pero creo pertinente decir ahora que un poco más de una semana antes de su muerte y a la luz de una carta abierta que dirigí a los periodistas de Chihuahua, me preguntó si el autor que yo invocaba (Ortuño) era Antonio, su periodista admirado, amigo y compañero. Obvio que le dije que sí y que pensaba en su reciente obra La fila india. Le dio enorme gusto saber que después de cuarenta años continuábamos realizando lecturas comunes sin habérnoslo propuesto. Y cómo no, pues es el estupendo y conmovedor libro –todo un llamado a la conciencia– que pone a un cierto periodismo mexicano en el banquillo de los acusados, a la vez que a los funcionarios, los políticos, los criminales y en especial a quienes hacen del boletín de prensa la poderosa arma para mitificar una realidad de enajenación que merece todo nuestro desprecio. Ese periodismo que se da en santa alianza entre el poder y los propietarios de los medios y que se practica bajo la divisa de que frente a los grandes problemas y flagelos que afectan a México, hay una convención indefectiblemente perversa. Ortuño lo resume en dos breves frases: “Eso no se va a resolver. Nuestro trabajo es lamentarlo”.

Contra eso se rebeló Jaime Pérez Mendoza, el silenciero.

Por seguir siendo Jaime como fue, me duele su muerte; pero de ninguna manera le deseo que descanse en paz. Le esperan muchas y grandes batallas.