Un año más de la Universidad Autónoma de Chihuahua. A la vez, la oportunidad para llamar la atención de todos sobre la necesidad de que se vea en el espejo, que se reconvenga a sí misma sobre su historia, sus carencias y sus retos en un país y en un mundo que han alcanzado una enorme complejidad, que obligan a repensar en términos de humanismo cuál es su futuro, su papel en el fortalecimiento de la preservación e investigación en el ámbito de la cultura, las ciencias y la tecnología.

Sobre su obligación ética de incluir, de llevarla a un ámbito en el que el arte de medrar sea desterrado. En mi caso, la universidad me dio mucho. Culturalmente fui parte de la misma en una de sus más ricas etapas –inicios de los 60 a mediados de la década siguiente del siglo pasado–, con maestros de gran talla como Federico Ferro Gay, José Luis Orozco Alcántar, Jorge Mázpules Pérez, Rafael Lozoya Varela, Olac Fuentes Molinar y Augusto Martínez Gil, por ejemplo. Todo en un ambiente de real pluralidad y de ejercicios de deliberación verdaderamente memorables.

Eran los tiempos de los que se puede sacar una moraleja: las escuelas fueron más fecundas que las facultades. La política, en ese lapso, era un ejercicio civilizatorio: podías actuar y no corrías riesgo de represión académica, un ambiente de respeto hacia las mujeres, que ciertamente no eran la parte numéricamente mayor de la matrícula. Fue una etapa, mundial, de la irrupción de la juventud que se emblematiza en el número 68. Una generación que se hizo presente lo mismo en París que en Berlín, en la Ciudad de México y Berkeley. Y cuando digo México digo Chihuahua, porque aquí fuimos contemporáneos de nuestro mundo: rebeldes e independientes hasta límites insospechados. Estudiar y combatir eran una especie de paideía de la juventud.

¿Cómo abordar el tema de las generaciones desde ese balcón? Para algunos filósofos una generación se forja precisamente en el conjunto de los jóvenes que nacieron y crecieron en un mismo periodo histórico. A decir del filósofo André Comte-Sponville, ellos “cargarán con ese peso o esa ligereza a lo largo de toda su vida, como una patria común, como un acento, como un terruño, hasta ya no poder comprender del todo a quiénes le siguen, que tampoco les comprenderán a ellos”. La moraleja que saca el pensador de la recurrente pregunta, si hubiéramos nacido veinte años antes o más tarde, ¿qué sería de nosotros?, para responder: “seríamos algo diferente, y por eso no seríamos”.

En la legendaria “Sociedad Ignacio Ramírez” de la Escuela de Derecho, se encontró la reserva espiritual que armó la mano para una batalla por la transformación de la universidad. No fue casual ponerse bajo la advocación del gran liberal. Éramos socialistas sin desdeñar nuestro liberalismo, aunque poníamos el acento en lo primero y eso empezó a tener un enorme costo que terminó en el aplastamiento policíaco y político de un movimiento iniciado en febrero de 1973 y concluido al año siguiente. Hubo una diáspora en muchos aspectos. La intolerancia y la proscripción suplantaron el sentido humanista que ha de correr permanentemente en la vida de una universidad. La derrota llevó a los integrantes de esa generación por diversos rumbos y plataformas. Incluso las opciones fueron contradictorias. En la tesis del filósofo Hegel, esto tiene una fácil explicación, la he expuesto en el pasado y no deseo citarla ahora. Pero muchas rutas se abrieron con diversas desembocaduras, como peso y lastre y como ligereza. Eso suele ser así y no habría nada de qué asombrarse.

Lo que ya no se sostiene es que la UACH no se reconcilia consigo misma, que sigue ignorando una década fecunda, que renuncie a una justicia transicional. Para algunos esto es banal, para otros –con acierto– una tumoración que ha de extirparse. Más si recordamos, por ejemplo, que muchos fueron golpeados, expulsados, privados de su cátedra, apaleados, testigos de cómo desaparecía la Escuela Preparatoria –aquí una digresión–, honrosa herencia del antiguo Instituto Científico y Literario que también, a su tiempo, equivocadamente desapareció para que surgiera la universidad. Hoy, si esto último no se hubiera dado, no estaríamos hablando de 63 años, sino de mucho más de un siglo. A lo que se suma rendirle hospedaje a un sindicalismo absolutamente corrompido y una corrupción que corre en paralelo con la de las esferas estatales. Y continuando, después de ese paréntesis, en esos años la universidad ha sido testigo de cómo dos de sus rectores fueron huéspedes de una penitenciaría y, porque me duele, de una inquisición como la que encabezó el anterior rector Jesús Enrique Seáñez Sáenz y que con motivo de la denuncia penal contra César Duarte, recomendó prácticamente que me internaran en un psiquiátrico, emulando las prácticas soviéticas.

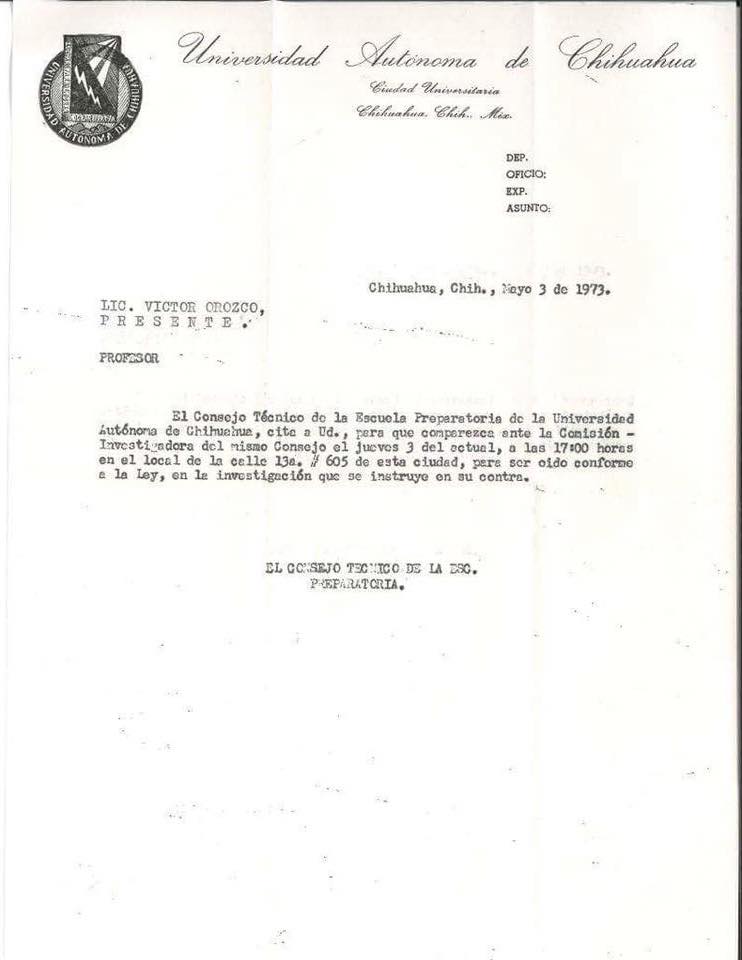

Pero esas actitudes venían larvadas de tiempo atrás. A principios de mayo de 1973, el licenciado Víctor Orozco, al igual que muchos otros maestros, recibieron una misiva, sin firma, mediante la cual se le comunicaba que estaba sometido a una investigación que se instruía en su contra, suerte que corrimos otros. Era la antesala de la represión que costó la pérdida del trabajo, su cátedra y prisión, en una causa penal montada artificialmente por Óscar Flores Sánchez, el gobernador de aquel entonces que en su quinto informe de gobierno del 15 de septiembre de 1973 dijo: “El conflicto universitario se ha prolongado porque ha sido avivado desde afuera por quienes pretenden sustituirse en la voluntad de los universitarios, de buena o mala fe, olvidándose que la autonomía implica que la comunidad universitaria tiene por sí, capacidad para superar sus problemas. La intervención de extraños sólo ha agregado problemas ajenos a la universidad, que han dificultado y retardado la superación del conflicto”.

El lenguaje de la época es inocultable: en la Guerra Fría a todos los disidentes se les estimaba, primeramente, como disminuidos en sus capacidades mentales y voliciones, pero además títeres de una mano oculta que lo mismo podían ser los comunistas de Moscú, de Pekín o La Habana. Suponían que había un mundo idílico sólo trastornado desde el exterior, porque que aquí nadie tenía necesidad de cambiar las cosas.

Muchas historias personales hay en la diáspora que sobrevino. Recuerdo que en aquellos años, Orozco –siempre con su vocación de historiador–, decía que lo adecuado para dejar una estampa de época superior al simple testimonio, se requería una buena novela. Nadie la ha hecho, quizá alguien emprenda la tarea, todos ganaríamos, incluida esta universidad que se niega a realizar su propia historia. Porque es su historia.

De aquellos años surgieron rectores y políticos que después tuvieron relevancia, en la escala local sobre todo: Óscar Ornelas y Saúl González Herrera –luego gobernadores–, Manuel Russek Gameros y José Refugio Miller Hermosillo. Si le damos el beneficio de inventario tenemos que reconocer diversos talantes y talentos, encontradas opiniones sobre el papel de la universidad en el estado, visiones distintas de la universidad, pero en un punto de coincidencia crítica se ha de tener a Miller Hermosillo como el fundador de la más negra era de la UACH, con sus capítulos Reyes Humberto de las Casas Duarte y el químico mencionado de inconsistentes tendencias y abyecciones soviéticas.

Retrospectivamente, veo esto como producto de una falta de habilidad para conciliar a los liberales con los socialistas. Liberales a modo de un PRI que empleaba a Juárez como pieza de utilería con aliento y espíritu de discurso demagógico, nunca con la hondura que el liberal prodiga. A contrapelo, los socialistas fuimos tozudos, quizá no logramos la flexibilidad para escoger el mejor momento de la batalla. Pero de una cosa estoy cierto: en aquella época los que lo intentaron en otras partes también fueron aplastados en diversas zonas de la república. La historia no se construye con la famosa frase: que habría sucedido si…

La derrota de 1973-1974, le dio a una derecha reaccionaria la gran oportunidad de irse despojando de los propios liberales que pudieron haber contribuido a una solución de otro corte, con mayor espíritu universitario. Pero los triunfadores –con su policía de por medio y la represión sistemática–, hablo de los que ejercían el poder a través del PRI, a su tiempo fueron derrotados en una transición adelantada como la de 1983, con un triunfo panista que luego se consolido en 1992, para dar paso a una restauración priísta, ahora interrumpida por los ciudadanos, que de nueva cuenta, no encuentran la suya. Y es que, cuando esos priistas voltearon para los lados se dieron cuenta que ya no tenía nada, que sin una universidad actora real de balances y jugando su papel histórico y cultural, sólo quedaban los viejos aparatos empresariales de la derecha, ya pertrechados con sus propios aparatos educativos. Es la historia de un PRI que sin darse cuenta se empanizó. Hábiles para escalar en la burocracia, fueron bisoños, porque también el poder total conduce a la estupidez total.

Por estas y más razones una historia está pendiente y no seré yo el que la escriba.

¿Cuánto falacia de «Luchar para lograr, lograr para dar»? Una Universidad llena de temor a expresarse ante la exasperante CORRUPCIÓN, y en consecuencia IMPUNIDAD. No sólo el Lic. Víctor Orozco ha sido requerido ante un Consejo Técnico conformado por los mismos malhechores. Estoy en desacuerdo con esta «Autonomía» que han aprovechado todas las IES afiliadas al SISTEMA de la ANUIES, beneficiándose unos cuantos en este vals de Corruptos y Corruptores. Para mí, urge la reforma a la fracción VII del 3° Constitucional. En fin…